Blog 箱根ガラスの森美術館ブログ

カテゴリ

新着記事

アーカイブ

展示作品のご紹介:Mumbai

展示作品のご紹介:Mumbai

(2017年|日本/橋本千毅│個人蔵)

乾漆技法により制作されたペンダントプレートに、異国情緒を感じさせる孔雀の羽根からデザインした文様をあしらっている。貝殻から削り出した真珠層のうち、青から緑の波長の微細な貝片を敷き詰めている。作品に使用できる貝片はアワビの貝殻100~200gから、わずか0.1g~0.2gしか取れない。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

今日は晴れて、クリスタル・ガラスのススキやクリスマスツリーが輝いていました。小塚山や台ヶ岳、箱根ガラスの森美術館の庭園も紅葉してきました。

プレスリリース:クリスタル・ツリー「アベーテ」が今年新たに姿を変え誕生

展示作品のご紹介:長頸香油瓶

長頸香油瓶

(1~3世紀│東地中海沿岸域│高砂コレクション®)

約4000年前に生まれ、貴重品だったガラス。当初は耐火粘土に熔けたガラスを巻き付けて成形した小さな瓶が主流でした。ガラス工芸に革命が訪れたのは約2000年前、古代ローマ帝国で「吹きガラス」技法が発明された事によります。吹き竿の先に熔けたガラスを巻き付け、息を吹き込んで成形するこの技法により、ガラスの大量生産が可能となり、多くの人々に届くようになりました。

この細長い首のガラス瓶は、香油を入れる容器として使われました。香油は植物などから抽出した香りを油に移したもので、地中海世界の人々が好んで使用していました。

ガラス表面にご注目ください。この幻想的な輝きは「銀化」と呼ばれ、長年地中に埋もれていたガラスが風化し、層状に変化したガラス表面に光が反射することで生まれる虹色のきらめきです。

様々な角度から、移ろう神秘的な美しさをご覧ください。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

儒烏風亭らでん氏 クイズロケ

【 #らでんちゃんと美術館 】文化の日記念!念願の箱根ガラスの森美術館でクイズロケ!?新グッズ販売もあるよ【儒烏風亭らでん #ReGLOSS 】

展示作品のご紹介:龍装飾水差

龍装飾水差

(19世紀|ヴェネチア)

宙吹き、レース・グラス、熔着装飾、金箔熔着

東洋の影響を感じさせる龍の装飾がついた水差。アヴェンチュリンのレース・グラス棒と水色ガラス棒を交互に配したレース・グラスで作られている。脚は金箔熔着したホローノップ、台は坏身と同じパターンで作られている。

龍は、無色透明ガラスに金箔熔着、縦モールをつけて形作られており、赤い舌、黄色に黒い目玉の目がつけられている。龍は装飾的な把手となっている。開口部は外側に、台の縁は底側にそれぞれ折り返してある。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

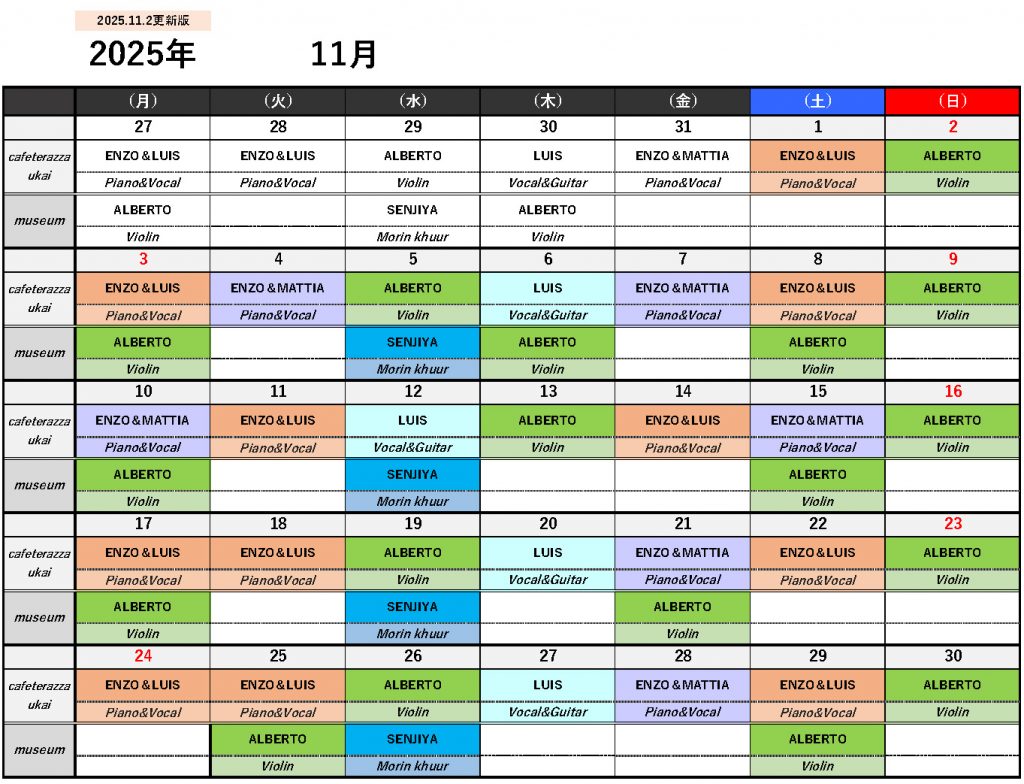

11月演奏スケジュール

- カテゴリ

- 新着記事

- アーカイブ