Blog 箱根ガラスの森美術館ブログ

カテゴリ

新着記事

アーカイブ

展示作品のご紹介:Mumbai

展示作品のご紹介:Mumbai

(2017年|日本│橋本千毅│個人蔵)

乾漆技法により制作されたペンダントプレートに、異国情緒を感じさせる孔雀の羽根からデザインした文様をあしらっている。貝殻から削り出した真珠層のうち、青から緑の波長の微細な貝片を敷き詰めている。作品に使用できる貝片はアワビの貝殻100~200gから、わずか0.1g~0.2gしか取れない。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

展示作品のご紹介:青貝細工絵《孔雀に牡丹》

青貝細工絵《孔雀に牡丹》

(昭和時代|日本│金子皓彦コレクション)

光を当てると妖しいまでに美しい輝きを放つ孔雀。薄貝の裏に彩色することで赤い花や緑の萼(がく)も描くことのできるのが青貝細工の魅力である。花は牡丹である。江戸時代後期に長崎で作られるようになり、花鳥やオランダ船の絵などが土産として売られていた。京都も江戸時代以来の製作地で、ほかにも国内数ヶ所で作られたものが知られる。昭和27年頃、東京にもこれを作る者があらわれ、花鳥や江ノ島の風景の作品は主に江ノ島で販売した。江ノ島は江戸時代以来、貝細工が名産で青貝細工は人気を博したという。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

軌跡のきらめき~神秘の光彩、ガラスと貝細工~

特別企画展「軌跡のきらめき~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」いよいよ1月12日(月・祝)で閉幕となります。

自然が生み出す神秘的な色彩と輝きは、いつの時代も私たちを虜にし、職人たちの創作の原動力となってきました。本展ではガラスと貝細工という異なる工芸作品を通して「きらめきと色彩の神秘」に迫ります。

https://www.hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

展示作品のご紹介:青貝細工菓子箪笥

青貝細工菓子箪笥

(明治時代|日本)

茶席で干菓子を入れて用いたものである。正面左下から両側面、背面そして天板まで枝を広げ咲く満開の花は椿と思われる。そこに一羽の小鳥が戯れる。なんとのどかで美しい風情であろうか。花の赤色、花芯の黄色、小鳥の頭部の緑、両翼の茶色、これらはいずれもアワビ貝の貝片を薄く研いで裏側から顔料で彩色したものである。

前面扉を上方に開くと内側は三杯の引き出しで、それぞれに二輪の青白く輝く桜花と散る花びらが見られる。これは薄貝片の裏側に錫箔を貼ったもの。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

展示作品のご紹介:青貝細工花鳥図額一対

青貝細工花鳥図額一対

(明治時代|日本)

安政6年(1859)に横浜港が開港した。青貝細工は外国人に好まれ、始めの頃は産地の長崎や静岡から横浜へ運んで販売したが、のち主に静岡の職人が横浜に移り住み作るようになった。この作品は一対で尾長鶏が左は梅、右は桜の樹に羽を休める。鶏と樹と花はアワビの薄片の裏側に、赤は顔料、銀はスズの箔か粉末を塗って作られている。額縁に黒色の枝葉に桜の花を見ることができる。これは明治15年より判で押し漆塗仕上げにする透き絵技法で、横浜で行われた。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

展示作品のご紹介:青貝細工高卓

青貝細工高卓

(江戸~明治時代|日本)

天板と台盤の上面には風情豊かな田舎屋風建物を描いている。屋根は月あかりに照り輝き、部屋には光が灯るがごとくそれを貝の輝きで表している。天板下の曲面には白銀色に咲き誇る梅花が連続して見られる。これは薄貝の裏に銀箔を貼り切り抜いたものである。その上部で天板につながる周囲に散りばめた青とピンク色の貝片は発色が良い、メキシコ産アワビを切り取ったと思われる。床の間や部屋の一画に置くだけで部屋の空気感を上質なものに変える力のある出来栄えである。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

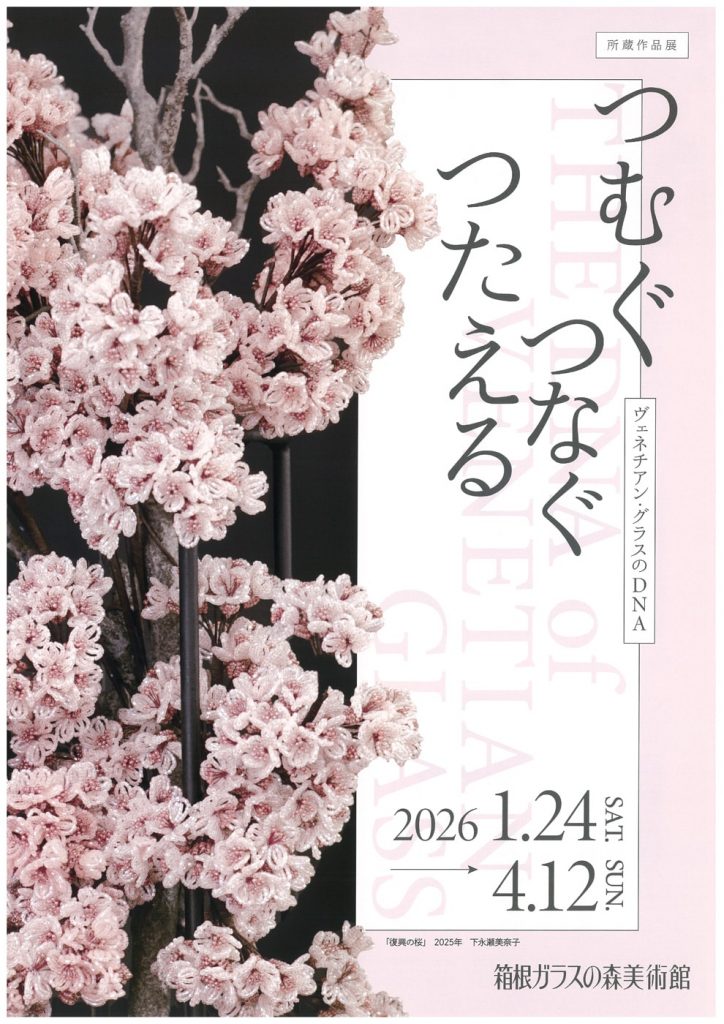

2026年早春 所蔵作品展:つむぐ、つなぐ、つたえる ヴェネチアン・グラスのDNA

2026年早春 所蔵作品展のお知らせ

「つむぐ、つなぐ、つたえる ヴェネチアン・グラスのDNA」

会期:2026年1月24日(土)~4月12日(日)

優れた吹きガラスの技術で芸術品としての価値を極めたヴェネチアン・グラス。

ガラス職人たちが生み出した装飾技法は、現代のガラス工芸へと続く基礎となりました。どんなに優れた技であっても、それを次世代へと伝えることの難しさに直面するなか、ヴェネチアン・グラスは、今日までおよそ1000年以上、そのDNAが脈々とつながれています。ヴェネチアン・グラスの技法は現在、世界各地でその技に魅せられた作家たちにより制作に取り入れています。ヴェネチアのDNAを受け継いだ作品は、本場ヴェネチアでも高く評価されています。

今回は、改めてヴェネチアン・グラスの伝統技法についても触れながら、ヴェネチアン・グラスに憧れてその技をつなぎ、つむぎ、つたえている現代作家にスポットをあて所蔵作品を紹介致します。また、ヴェネチアが発祥のガラスビーズで立体的な花を制作するビーズフラワーに魅せられ、唯一の後継者としてその技を託された、ビーズフラワーデザイナーの下永瀬美奈子氏の作品を特別に展示致します。現在、活躍している国内外の現代作家による、ヴェネチアン・グラスのDNAを未来へと伝える作品をご覧ください。

展示作品のご紹介:船形水差

船形水差

(16世紀中頃|ヴェネチア│推定:アルミニア・ヴィヴァリーニ作)

透明なガラスで制作された船形の装飾水差。古代から、天然の素材を基に作られていたガラスは、含まれている不純物による発色が原因で、決して無色透明ではなかった。ヴェネチアでは13世紀末頃にこの不純物による発色を抑えるために、消色剤として二酸化マンガンを添加して無色透明なガラスを作り出し、より芸術的な作品へと昇華させていった。この船形水差も、装飾に少量の色ガラスを使用し、透明さがより引き立つように工夫されている。船のモチーフの器は、遠方からの富を運ぶ象徴として人気があり、船形水差が生み出される以前にも、カトラリー入れなどとして貴族たちの宴席を華やかに彩っていた。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

クリスマス ギャラリートーク

展示作品のご紹介:獅子形水差

獅子形水差

(16世紀中頃|ヴェネチア)

ヴェネチアのシンボルである獅子の意匠を採って、水差形に作り上げた珍しい作品。尻尾の部分が欠損しているが、尻尾が注口部となっていた。元々金属製の脚台が付けられていたと考えられるが、こちらも今は欠損している。この作品と同形のレース・グラスの作品が、イギリスのジェームス・ロスチャイルド・コレクションに1点所蔵されている。ロスチャイルド・コレクションには、金属製の宝冠(後補)が付けられているが、この作品には、当初のままのガラス宝冠が残っている。

特別企画展「軌跡のきらめき ~神秘の光彩、ガラスと貝細工~」

会期:2025年7月18日(金)から2026年1月12日(月・祝)

詳細:https://hakone-garasunomori.jp/event/archive/exhibition_2025/

- カテゴリ

- 新着記事

- アーカイブ